Nata nella frazione di Carèste, sulle colline di Sàrsina, Tonina Facciani vive e scrive a Mercato Saraceno. Ascoltiamo alcune poesie dalla sua voce e da quella della nostra lettrice Alessia Del Bianco.

[Per la realizzazione di questa puntata dobbiamo un ringraziamento particolare a Davide Pioggia, curatore del sito “Dialetti romagnoli in rete” (www.dialettiromagnoli.it), e all’Istituto Friedrich Schürr per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo (argaza.racine.ra.it)]

E’ bẹcc’

A sêma a têvla tøtt déṡ insêm:

mè a féva e’ bẹcc’, parchè i m éva dêt, ṡgoenda mè,

mênc faṡól ch’ nè ma chi élt.

Alóra e’ mi bà, støff,

coemm u s fà cérti vólti par imbrujê i burdèll,

u impoezza e’ ramajól int la pgnatìna ṡvùita e,

ṡvélt ṡvélt, u m fà créd ad mẹtt di élt faṡól int e’ mi piàt.

«I t bàsta adës, gnurglöna che tu n cé êlt?!».

E mè, gnẹnca tênta cuntênta,

parchè pù i faṡól i n mi piaṡéva gnẹnca,

a murmugnètt: «Adësa sẹ ch’ i è sà!».

E i mi fradèll piø grènd,

chi s n éra dét dl imbroei,

i schjupètt giø d’ e’ rìd.

Par mè, d acórd: i faṡól l éra sênpra quì,

mö intênt i s n éra dét ad mè,

ch’ a séra la piø scurdêta ad tøtt.

Il puntiglio

Eravamo a tavola tutti e dieci insieme:

io tenevo il puntiglio, perché mi avevano dato, secondo me,

meno fagioli rispetto agli altri.

Allora mio babbo, stufo,

come si fa certe volte per imbrogliare i bambini,

affonda il ramaiolo nella pentola vuota e,

svelto svelto, mi fa credere di mettere altri fagioli nel mio piatto.

«Ti bastano ora, piagnucolona che non sei altro?!».

Ed io, neanche tanto contenta,

perché poi i fagioli non mi piacevano neppure,

mormorai: «Ora sì che sono abbastanza!».

E i miei fratelli più grandi,

che si erano accorti dell’imbroglio,

scoppiarono a ridere.

Per me, d’accordo: i fagioli erano sempre quelli,

ma intanto si erano accorti di me,

che ero la più dimenticata di tutti.

E’ tênp ad méd

L éra e’ tênp ad méd:

e’ bà u batìva al fêlci nênz tênp.

L’ êja, raspêta, la i éra lẹssa cmè un piàt.

I partìva prêma de’ dẹ, un brênc:

al döni s’ la capëla e i oemni s’ e’ brètt da rvérs.

E i znìn i i andéva incöntra piø têrd,

s’ la ligàcia dla claziön.

A l’ ópra, ognùn la su amnêta:

un grànd e un ragaztìn, un grànd e un znìn, da dré.

E’ grànd, ögni tênt,

u déva una falcêta int l’ amnêta de’ znìn

par tirél sø fìn in chêv.

«Avênti burdèll, ramajênci:

fnìt e’ cantér, tøtta gabanëla!».

La séra, strècc ṡlambét,

u i éra ancóra un crẹi d voejja par al previṡiön de’ grên:

«St’ àn l è garnêt, l è spighét bên.

Par mè a n avrên piø d àn…».

«Mè a dẹgg ch’ a n avrên tàc i nuvênta…».

«Oh, càla, càla: ch’ a n eṡagerêna!».

E l éra sênpr e’ bà

ch’ u i andéva piø da dré.

Il tempo di mietere

Era il tempo di mietere:

il babbo batteva le falci per tempo.

L’aia, ripulita, era liscia come un piatto.

Partivano prima che facesse giorno, in gruppo:

le donne con il cappello di paglia, gli uomini col berretto all’indietro.

E i piccoli andavano loro incontro più tardi,

con la “legaccia” della colazione.

Una volta all’opera, ognuno la sua banda da mietere:

un adulto e un bambino, un adulto e un bambino, vicino.

L’adulto, ogni tanto, dava una falciata nella banda del piccolo,

per tirarlo su fino in cima.

«Avanti ragazzi, fatevi coraggio: / finito il campo, tutta baldoria!».

La sera, stanchi da non poterne più,

c’era ancora la voglia per stimare il raccolto:

«Quest’anno la spiga è ben tosta.

Per me ne avremo più dell’anno scorso…».

Io dico che ne avremo intorno ai novanta quintali…».

«Oh, cala, cala: non esageriamo!».

E era sempre il babbo

che ci andava più vicino.

E’ bichjér de’ mi bà

Bà, a t ö da dì un quël:

int la cardênza, int un cantön,

u i è ancóra e’ tu bichjér

(la màma la l à tnùt da cönt!).

S’ e’ cùl strètt, la boecca lêrga…

ênca la tu mêna, cla purètta,

la glia la féva a chjapêl sø.

Ah, a m arcùrd coemm tu gìva:

«U sarà un’ idéa, mö mu mè u m piéṡ ad bé int e’ mi bichjér!

Cardìl, ênc un pó ad sanżvéṡ, ad che’ mênc bön,

mu mè u m pêr piø bön int e’ mi bichjér!

E pù l è inøttli: e’ bé nér u bṡoeggna bél int e’ vétri chjêr!».

Mö dìm, dìm piø-töst bà:

coemm tu sté a lẹ doe t cé?

U t piéṡ ancóra acsẹ tênt ad burlé?

Ah, a m arcùrd e’ tu utimìṡmi ‒ oh Dìo ac parulöna!

Tu gìva: «Chẹi t vó ch’ u sìa pr una mêna toecca,

par vé fàt la guëra de’ Quarênta?

Mè a i sö: e quì ch’ i n gn’ è piø da un pëz?!».

Mè a l ö dẹtt iarséra sa la màma: «U i vrẹbb e’ bà adës

a vdé coemm a c’ cêm ardøtt:

un viavài ch’ u n s capẹss gnẹnt.

A n-n ên gnẹnca e’ tênp ad arfiadê».

Lù u c’ girẹbb da dlẹ doevv l è:

«Par rivé doevv a sö mè,

a pudì andê ênca piø piên…».

Il bicchiere di mio babbo

Babbo, ti devo dire una cosa:

nella credenza, in un angolo,

c’è ancora il tuo bicchiere

(la mamma lo ha tenuto da conto!)

Col fondo stretto, la bocca larga…

anche la tua mano, quella colpita in guerra,

riusciva ad afferrarlo.

Ah, mi ricordo come dicevi:

«Sarà una mia idea, ma a me piace bere nel mio bicchiere!

Credetelo, anche un po’ di sangiovese, di quello meno buono,

a me sembra più buono nel mio bicchiere!

E poi è inutile: il vino rosso bisogna berlo nel vetro chiaro!».

Ma dimmi, dimmi babbo piuttosto:

come stai lì dove ti trovi?

Ti piace ancora così tanto burlare?

Ah, me lo ricordo il tuo ottimismo – oh Dio che parolona!

Tu dicevi: «Cosa vuoi che sia avere una mano appena lesa,

per avere fatto la guerra del Quaranta?

Io ci sono: e chi non c’è da un bel pezzo?!».

Io l’ho detto con la mamma: «Ci vorrebbe il babbo ora

per vedere come ci siamo ridotti:

un viavai che non si capisce nulla.

Non abbiamo il tempo nemmeno di fiatare».

Lui ci direbbe da lì dove si trova:

«Per arrivare dove sono io,

potete andare anche più piano…».

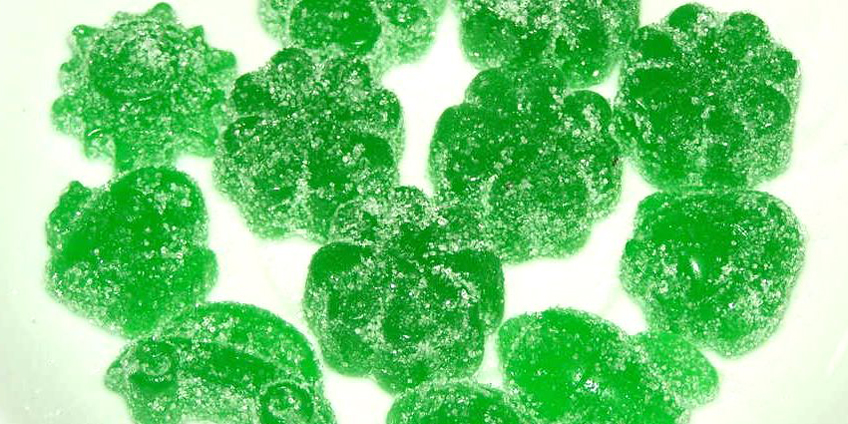

[poesie tratte dalla raccolta “Caramëli ad mênta” (Cesena, Stilgraf, 2011)]

————————————–

Quando mi pensi

Quando mi pensi, immaginami pure a Careste.

Dove ho imparato a parlare,

a camminare, ridere e giocare.

Dove ho imparato a cadere

sbucciandomi le ginocchia:

uno sputo sulla ferita ed ero già guarita.

Immaginami nella piccola scuola scalcinata

dove ho imparato a fare le aste,

la “T” del mio nome a matita,

la “A” di amore più grande della riga.

Poi a sette anni scrivevo pensieri in un quadernino

che la maestra Fantini ha tenuto acconto

fino alla sua morte.

Pensami lassù su un albero di ciliegie,

una ridente museruola,

il gioco a rimpiattino con i miei fratelli.

Pensami sull’altalena della quercia grande,

pensami quando porto in braccio

la legna per il focolare.

Pensami a specchiarmi in una pozzanghera d’acqua,

a raccogliere sassolini per la strada,

per non lasciarli soli.

Pensami buffa, mentre imito

mio padre quando fischia.

Spera che io possa assomigliare a lui.

Immaginami magra come un chiodo,

gambe leste da gazzella,

un vestitello liso liso, per correre

sul sentiero della riva,

in prestito dello zucchero e del sale dei vicini.

Immaginami pure una bimba triste qualche volta,

con gli stessi occhi tristi che mi hai notato ieri,

poiché già da bambina sentivo

che qualcuno mi aveva messo in mano il mio destino,

Ma pensami a Careste pure adesso …

Immagina pure me di adesso,

partire con uno zaino e una mela

incontro al vento della mia infanzia,

senza temere il freddo, la pioggia o la neve,

che potrebbero arrivare in un momento.

Immaginami senza trucco, vestita un po’ a casaccio,

l’orgoglio di una lupa in cuore, partire per la mia trincea

che si chiama natura, che si chiama avventura.

Non cercarmi, non immaginarmi

se non per necessità, in città,

sulle strade d’asfalto, tra strida di auto in corsa,

in fila nei negozi.

Non cercarmi dove esserci fa moda, perché non ci sarò.

Pensami lassù.

Pensami a Careste.

Non sono

Non sono Freud.

Non sono Walde.

Non sono Max.

Figuriamoci se sono Brigitte Bardot.

Non sono ancora morta.

Sono regolare fisicamente:

due braccia due gambe per camminare.

Ho una mente molto irregolare.

Non sono ricca,

non sono andata a fare la spesa stamattina.

Ho un da fare immenso.

Siamo riusciti a fare buchi al cielo

e poi ci lamentiamo che non ci sono più le stagioni.

Avevo pensato a qualcosa di bello al buio …

col primo filo di luce è sparito.

Amo le rose d’inverno, il mare d’inverno, il letto d’inverno.

I figli girano il mondo

come preziosi girasoli

e noi aspettiamo che si voltino

una volta tanto

per un saluto.

Scrivi

Fu così che ripresi in mano

i miei scarabocchi abbandonati,

anche quelli dimenticati;

e altri ne scrissi uguali.

Alcuni venivano perfetti

come una torta ben riuscita,

altri non volevano cucirsi:

troppo coloriti o sbiaditi.

Allora per darmi un po’ d’allegria sostenni che comporre

era come confezionare il vestito d’Arlecchino …

I dubbi interiori mi vorticavano come serpi

finché larve di speranza si accesero nella stanza.

Mancava poco alla sera:

lontano il fumo delle industrie migrava in false nuvole

e gli uomini tornavano delusi dal lavoro.

Persi il tempo, dimenticai la cena, la visita a mia madre,

qualcos’altro ancora,

e scrissi più forte inchiodata ad una sedia scomoda

finché il buio non sorprese la lusinga

del mio movimento.

Rimpiangendo le volte che avevo favorito il “fare”,

lasciando le parole divorate dalla dimenticanza,

mi dissi, come parlando ad un altro:

scrivi, non rimandare, perché nulla torna più uguale.

[poesie tratte dalla raccolta “Le vene del cuore” (Cesena, Il Ponte Vecchio, 2009)]