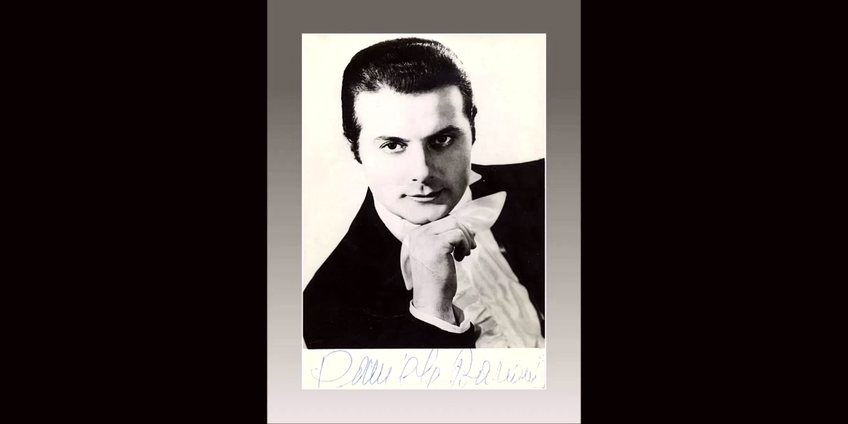

Era capace di imprese che in passato erano riuscite a pochissimi altri, sembrava letteralmente venuto da un altro pianeta: è così che Luciano Pavarotti parlava di Daniele Barioni, il tenore originario di Copparo, che nel 2020 si avvia a compiere novant’anni. A lui è dedicata la biografia messa su carta dalla giornalista e scrittrice Camilla Ghedini, di cui vi proponiamo un brano. Ringraziamo per la lettura Marzio Bossi e l’associazione “Legg’io”.

Giovedì mattina

RAGAZZO

Non avrei mai immaginato fosse un uomo tanto elegante. Di una eleganza rara e ricercata. La cravatta con la perla. Di simili ne avevo viste solo nei film, in quelli americani. Non pensavo neppure si indossassero davvero. Ha detto di averla acquistata in Texas, in una delle sue trasferte, ormai cinquant’anni fa, e di possederne diverse di quella fattezza. Gli piace cambiarle.

Non sembra un signore che ha superato gli ottant’anni, anzi, che si avvicina ai novanta. Perfettamente pettinato, sbarbato, camicia inamidata, pantalone classico, giacca di sartoria, scarpe scamosciate. Avevo il cuore che batteva all’impazzata, quasi stessi aspettando una donna o una rockstar. Che so, Ligabue. È uscito dal portone di un bellissimo palazzo e mi ha semplicemente chiesto: “È lei vero?” Al citofono aveva risposto una voce femminile che mi invitava ad attenderlo giù: “Un attimo, grazie”. E un paio di minuti dopo eccolo. Mi ha salutato con un grande sorriso, di allegria. Ha stretto la mano a me e a mio padre, ci ha invitati a seguirlo verso un locale del centro di Ferrara, vicino al Castello.

Ferrara è la città dove ha scelto di vivere per l’ultima fase della sua vita. A onor del vero lui non ha usato queste parole, ha semplicemente ripetuto un paio di volte di avere deciso di tornare. Peraltro era ancora giovane. Quindi forse qui conduce la seconda fase della sua vita.

Ci siamo seduti a un tavolino esterno. Ha rotto lui l’imbarazzo facendo una battuta sulla bellezza e sull’avvenenza della cameriera che è venuta a prendere le ordinazioni. Non ha lesinato in apprezzamenti, che lei ha accettato con ironia. Mi è calata la tensione. Mio padre è rimasto stordito, fosse stato per lui avremmo dovuto aggredirlo con domande una via l’altra. A me stava bene quell’esordio di ironia, di quiete, quell’inizio di conoscenza, preludio forse di confidenza. Abbiamo ordinato un aperitivo analcolico alla frutta. Lui non beve, ha puntualizzato. Non lo ha mai fatto. Ha privilegiato un’alimentazione corretta, il sonno, e un’attività fisica moderata per non compromettere la voce.

Ha parlato sempre lui, per fortuna, colmando gli attimi di silenzio che si sono susseguiti in quei settanta minuti, ho controllato l’orologio. Ho apprezzato. Temevo di sottrargli tempo prezioso. Provavo un misto di fretta e gratitudine. Nella mia testa avevo ripetuto la scena fino allo sfinimento. Lui sarebbe stato cortese senza eccessi, avrebbe risposto alle mie domande, avrebbe puntualizzato che, sì, mi concedeva volentieri qualche ora nei miei due giorni ferraresi, ma dovevo capire che lui era un uomo impegnato. “Certo certo” avrei sempre assentito io. È stato tutto completamente diverso. Ci ha raccontato che Ferrara gli piace per la tranquillità e il verde, che la mattina fa lunghe passeggiate, che vive con la signora Carla, che frequentano pochi amici. Con l’indice ci ha indicato dal tavolino il Teatro Comunale, che ha ospitato la sua ultima apparizione pubblica nel 1981. Poi ci ha suggerito di approfittare del pomeriggio per visitare Palazzo dei Diamanti, Schifanoia, il Castello.

Mio padre, l’ho visto, si è accigliato. Ha cominciato a tamburellare con le mani sul tavolo, stringendo nervosamente un tovagliolo di carta, rivolgendomi occhiate di disappunto, quasi a dire “dai spicciati che non abbiamo tempo da perdere e da fare perdere”. Barioni invece ha cominciato a divagare ulteriormente, parlando di sé. Poche cose che in parte conoscevo. Che era nato a Copparo, un paese vicino a Ferrara, che aveva una sorella, Maria Carla, morta giovane. Che pur essendo figlio di agricoltori aveva poca dimestichezza coi campi. Era stata la madre Fedora a sostenerlo nel desiderio di diventare un artista. Ne ha parlato con grande tenerezza. Era andata al suo debutto, a Milano, al Teatro Nuovo, nel 1954, dove interpretava Turiddu nella Cavalleria Rusticana. Si era accomodata e per l’emozione, alla fine, aveva perso i sensi. Coi primi guadagni le ha comprato un appartamento nuovo, nel cuore di Copparo. Le ha fatto mettere una tv. A quel tempo nessuno acquistava in contanti, lui sì, e gli esercenti del posto erano quasi in soggezione. Lui era pur sempre “Teucro”, quello che tutti avevano sentito canticchiare da ragazzino mentre camminava per andare a lavorare la terra coi genitori. Quella casa era diventata l’approdo di tanti compaesani che andavano ad ammirarla, a guardare quello schermo munito di tubo catodico in cui si potevano vedere film, programmi, il tg. Non ho colto in lui trionfalismo, semmai soddisfazione per averle restituito qualcosa, per averle concesso degli agi. Dice che lo stabile c’è ancora. Che vorrebbe un giorno fare ritorno nei luoghi dell’infanzia.

Poi ci ha guardato, si è rivolto a me e ha esclamato: “Veniamo a noi. Cosa dice se ci rivediamo questa sera, qui, alle 20, per poi cenare assieme?”. E si è congedato. Non ci ha chiesto dove alloggiamo, non ci ha consigliato un posto in cui pranzare. Mi è parso chiaro che volesse limitare la confidenza.

[…]

Giovedì pomeriggio

[…]

BARIONI

Quei due mi hanno fatto ripensare alla mia infanzia. A quando cantavo rientrando dal lavoro nei campi. Tutti erano felici, tranne mio padre. La terra, solo la terra non tradisce. Lui non era d’accordo che io studiassi canto, che partissi per Milano. Per lui era un azzardo, era forza sottratta alla famiglia, alla sicurezza. “Teucro, se vuoi cantare fallo, mentre sei con me”. Sì, Teucro, era tanto che non mi veniva in mente. Mi chiamavano tutti così. Un diminutivo affettuoso inventato da mia nonna Carolina che non riusciva a pronunciare il mio nome.

Quando il 20 febbraio 1956 debuttai al Metropolitan e mia madre seppe del mio successo dalla vicina, a sua volta informata da qualche compaesano, attese la sera per riferirglielo. Fu tra gli ultimi a scoprirlo. E commentò che non avrebbe mai creduto che io potessi farcela. Non so se si trattasse di sorpresa o di soddisfazione. Probabilmente entrambe. Mi piace pensare ci fosse anche fierezza. Talvolta i genitori bloccano i figli per paura, per protezione mascherata da educazione, rigidità. Chissà mia madre, povera mamma, cosa aveva nel cuore, oltre alla gioia. Se a mio padre ha rinfacciato le sue ragioni, se gli ha rimproverato che nulla avrebbe potuto verificarsi se lei lo avesse assecondato, se avesse ceduto. Non credo, lei era una donna mite, hanno sicuramente prevalso in lei l’orgoglio, la condivisione e il buon senso. E anche lui quella notte si sarà addormentato felice.

Io riesco ad immaginarla lei, che in quei giorni pregava per me. Perché la mia esibizione nella Tosca non era prevista. Fu il fato, la sorte, il destino. Io avrei dovuto esibirmi due giorni dopo nella Bohème. E sarebbe già stato un grandissimo avvenimento. Mia madre di quello attendeva l’esito. E per quello pregava.

La mattina del 20 febbraio avrei dovuto incontrare un amico, ma ebbe un imprevisto. Così, non avendo nulla da fare, mi diressi al Met a ritirare la posta proveniente dall’Italia. Il direttore Bing mi aveva messo un avviso nella casella affinché lo raggiungessi. Ebbi il panico. Mi vidi finito prima ancora di cominciare. Fu un colloquio brevissimo. Mi chiese se conoscevo la Tosca e se me la sentivo di sostituire Giuseppe Campora, indisposto, in Cavaradossi. Nessun convenevole. La situazione era di grande emergenza. Serviva una soluzione e in fretta. Tutto qui.

Io accettai ostentando sicurezza. “Certo”, risposi. Mi affidò la parte. E se avessi fallito? Be’, se così fosse andata non avrei potuto rimproverarmi nulla. Però sarebbe terminato tutto e la mia sarebbe stata nella migliore delle ipotesi una carriera di serie B, già compromessa da un insuccesso.

Trascorsi uno dei pomeriggi più lunghi della mia vita, tra ansia da prestazione, speranza, consapevolezza che fare del mio meglio avrebbe potuto non rivelarsi abbastanza. Temevo di non essere all’altezza. Avevo già cantato nella Tosca, ma non al Metropolitan. Poco prima dell’inizio venne da me in camerino Mitropoulos, il direttore d’orchestra. Mi invitò a mantenere la calma e mi fece notare che ero pallido, troppo pallido. Gli confessai che mi tremavano le gambe e replicò che l’importante era che non mi tremasse la voce. Mi ricordò che in America i fischi erano un segno di approvazione e non di biasimo come in Italia. E uscì. La notizia della mia presenza fu data all’ultimo minuto per evitare l’abbandono dei posti. In sala si diffuse un brusio di disappunto e di delusione non certo incoraggiante. Nessuno mi aveva mai sentito nominare. Ero un perfetto sconosciuto o quasi. A New York ero arrivato da poco. Era lunedì. Il giorno dei vip. Sentivo ancor di più il peso della responsabilità. Anche verso mamma, ignara di quel che stava accadendo, cui rivolsi ben più di un pensiero. Se avesse saputo in che situazione mi trovavo…

Poi entrai in scena. Guardai verso Mitropoulos che mi sorrise. Compresi in quel momento che lui credeva in me. E poi furono applausi. E poi fu un crescendo di entusiasmo. E poi furono fischi. Benedetti fischi. Quei fischi ripetuti che ovunque avrei temuto ma che lì, in quel momento, annunciavano che ce l’avevo fatta. Il giorno dopo tutti i giornali scrissero del giovane tenore che fece tremare il Metropolitan. Io, di quella sera, ricordo pochissimo. Solo che il pomeriggio ero andato a comprare un po’ di uva e di carote, che avevo con me in un sacchetto quando la sera rientrai in albergo. Solo. E pensai che l’indomani avrei subito scritto a mia mamma. Per ringraziarla. Di come in poche ore fosse cambiata la mia vita, non avevo contezza. Lo avrei scoperto la mattina dopo, quando un collega mi telefonò: “Daniele, hai visto i giornali?”