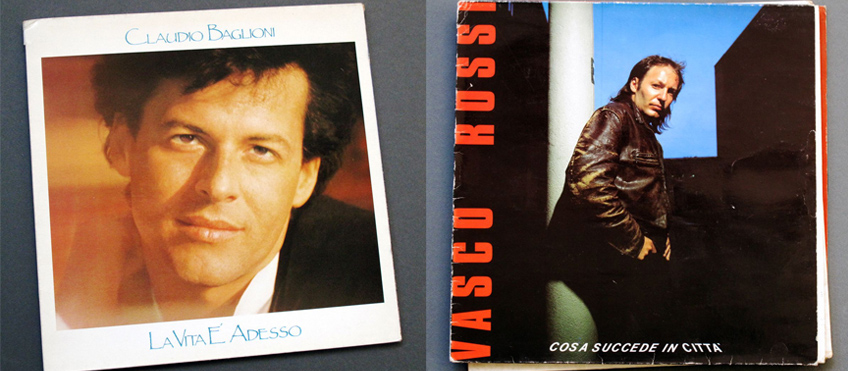

Che distanza separa Vasco Rossi da Claudio Baglioni? Che Italia incarna l’uno, e di quale canta, invece, l’altro? L’analisi acuta di Edmondo Berselli, giornalista e scrittore modenese, attraversa le parole delle canzoni per raccontare il nostro paese.

Vasco? Vasco è padano, libertario, urlante, fumatore, sballato, budellone, pelato. Claudio invece è romano, stornellante, moderato, salutista, crepuscolare, longilineo, stilizzato, pieno di capelli. L’inno del Blasco è il famosissimo e gridato “siamo solo noi”; lo slogan di Baglioni è il coinvolgente e solidale “siamo tutti qui”. Vasco è lo scapestrato re dei giacconi neri. Claudio è l’estatico divo dei pianoforti bianchi.

Non si potrebbe dunque immaginare una differenza antropologica più netta e un contrasto “ideologico” più radicale. La parola chiave dello sconvolto di Zocca è senza dubbio “vaffanculo”, ripetuta con assiduità adeguata ai fastidiosi problemi della vita; quella dello stornellatore sarà certamente “accoccolati”, eseguita con intimità affettuosamente adatta alle occasioni amorose.

Sono due tipi di italiano contemporaneo, in totale e perfetta contraddizione. Perché questo qua è elegante e sobrio, forse continuamente a dieta, e quello là invece beve, fuma eccetera. Ce lo ricordiamo bene, Vasco, nelle sue partecipazioni ai festival di Sanremo, soprattutto quella volta, nel 1983, allorché presentò Vita spericolata, cogliendo un vistoso successo personale ma dando l’impressione di tenersi in piedi a fatica. Forse fingeva, per épater. Ma ancora adesso, quando lo intervistano, fa un po’ specie sentirlo con la lingua che gli si appiccica al palato, e mentre ripete autisticamente “capìtto” (che sarebbe l’equivalente emiliano dell’americano “you know”), e produce discorsi a frammenti che non si sa bene da che parte conducano.

Ma il mistero, o il miracolo, autentico di Vasco è l’identificazione del suo pubblico con lui. Che non è un arbitro di eleganza, anzi: è l’immagine del rocchettaro come la va la va, jeans e roba di pelle sulla pelle, non molto ecologica e sicuramente pochissimo animalista. E allora com’è che almeno tre generazioni stravedono per lui? Perché gli stadi si riempiono? Perché è oggetto di delirante passione collettiva? Alla fine degli anni Ottanta, uno scrittore come Pier Vittorio Tondelli ha provato a spiegare con ruvido affetto da emiliano le ragioni inafferrabili di un trionfo di massa:

“Il successo cui approdò Vasco… è spiegabile solo con la generosità del personaggio che riuscì a interpretare la grande anima rock della provincia italiana offrendo non tanto un sublime messaggio musicale, quanto piuttosto un atteggiamento, una storia vissuta, una mitologia. In anni in cui tutto stava andando verso la normalizzazione, il carrierismo, il perbenismo, Vasco, con la sua faccia da contadino, la sua andatura da montanaro, la sua voce sguaiata da fumatore, il suo sguardo sempre un po’ perso, diventava l’idolo di una diversità, di un farsi i fatti propri, di un non volersi irreggimentare che trovarono pronta e osannante una moltitudine di ragazzini”.

Tutto ciò, nonostante l’idolo osannato non abbia la bellezza degli idoli, e anzi sia tutto sommato sul brutto, anche perché con il passare degli anni i tratti del volto gli si sono appesantiti, il ciuffo se n’è volato via, l’addome è cresciuto, e non ha niente di quella fisionomia efebica che attira le ragazzine socializzate all’eros dall’imprinting femmineo di Leonardo Di Caprio. Sulle assi del palcoscenico Vasco si muove come un tacchinone, saltando qua e là con balzi che il peso rende meravigliosamente goffi, e quando si avvicina alla chitarra solista, mimando con audacia il riff spalla a spalla con il chitarrista, sembra a tutti gli effetti il ritratto dell’ex giovane che si è lasciato un po’ troppo andare, benché abbia ancora un’ammirevole voglia di provarci.

Avesse almeno qualcosa di demoniaco. E invece nulla sembra accomunarlo, neanche fisicamente, ai grandi Satana internazionali del rock come Keith Richards, quelli a cui l’essere dannati ha aggiunto un tocco di esteticità strampalata, quasi di aliena e furente bellezza. Al massimo, il Blasco sembrerebbe avere una tendenza chissà quanto controllata a lumare con occhio malizioso le pupe giovani: ma più che altro perché si deve sentire ancora molto giovane anche lui, e felicemente immaturo, nonostante si affacci sulla soglia del mezzo secolo. Non sarà quindi proprio un caso se il suo primo successo, quello che ha fondato il mito, è stato Albachiara, una canzone in cui si impegna a fare il romantico e a raccontare il mondo osservandolo con gli occhioni di un’adolescente; e che nei concerti fa inumidire le guance:

Respiri piano per non far rumore

ti addormenti di sera, e ti risvegli col sole

sei chiara come un’alba,

sei fresca come l’aria.

Diventi rossa se qualcuno ti guarda

e sei fantastica quando sei assorta

nei tuoi problemi,

nei tuoi pensieri.

[…]

Ha scherzato con la grande disgregazione, indicando che si può anche non prendere sul serio il mercato. Tuttavia Vasco non diventerà mai egemone culturalmente. Troppo marginale socialmente, troppo poco filosofico, completamente irriflesso. È fuori moda, o meglio al di là della moda. Anche nel mondo del frammentario gli rimane addosso qualcosa di intrattabile, di irriducibile, di non omologabile che gli impedisce di proporsi come opinion leader, neanche di quelli generazionali alla Jovanotti.

Per questo, chi vuole selezionare un simbolo dell’italian style contemporaneo lasci perdere il Blasco, e dia piuttosto un’occhiata al Claudio Baglioni attuale. Perché lui invece è indubbiamente scicchissimo: così longilineo, con i capelli corti e tranquillamente brizzolati, qualche volta “porta” perfino dei magnifici occhiali da presbite sul naso, che gli allungano un’espressione molto intellettuale e sembrerebbe per niente studiata.

Insomma, un quasi cinquantenne anche lui, ma in perfetta forma, giovanissimo eppure maturo, dotato di un’eleganza che sembra venirgli su spontanea: mai un gesto di troppo, niente isterismi da popstar, riservatezza, dedizione alla privacy, misura, signorilità naturale. Da fare innamorare le ragazzine emozionate e sospirare le trentenni inquiete, nonché commuovere fino alle lacrime le quarantenni palestrate.

[…]

Se volete immaginare Claudio, immaginatelo pure al centro dello stadio, nello splendore di un frac bianco, fronteggiato da una folla anonima e scura, che è chiamata ad applaudire e a far convergere la propria “energia spirituale” sull’idolo. Se la gente si emoziona è perché almeno per qualche ora condivide all’unisono l’ideologia di Baglioni, il suo romanticismo, la capacità di soffrire e di gioire, e perfino di ammutolire, dispiegando la voce. Quando la folla si sgola con lui, è tutta l’Italia dei grandi sentimenti che si commuove. L’Italia passionale, l’Italia del cuore, un paese corale, “cantante”. E tutto si personifica in Claudio, nella sua figura, nella sua elegante silhouette. In conclusione esiste solo lui, il suo profilo, lo slanciato monumento di se stesso, che si concede ancora una volta nei momenti finali prima di tornare nel buio in un tripudio allegorico di suoni e luci.

Se si accende la luce e ci inchioda

sui titoli di coda

e non ci son più scene

dove veder se hai recitato bene

o male

cambiare un po’ il finale

prima che il mondo rida o si commuova

applauda o se ne vada ai titoli di coda.

Claudio esaurisce la sua performance con quella trionfale mestizia che prende i grandi interpreti, i grandi clown, i grandi lirici, e anche gli spettatori, tutti noi, fantasmi dell’amore, nostalgie divine, essenze sentimentali, “noi sogni di poeti”. Lui, il semidio, il Cucaio venuto dal mare, si è consegnato ai poveri umani, compreso l’establishment nella tribuna vip. È madido, esausto, ha l’ugola strinata dai troppi acuti, ma è felice per l’applauso che gli viene tributato. Tira una maledetta aria di poesia, molto vicina alla tristezza, quasi ai confini con la depressione. Quell’altro, l’infame sbudellato, celebrava scandalosamente il valium: qui per la verità si sentirebbe la necessità di qualche dose di prozac. Perché quando le luci si spengono, di tutti quei suoni, di tutti quei ritmi, di tutti quei cori, di tutti quei fari, non rimane che qualche chiarore elettrico su un palcoscenico vuoto, e il pubblico che sfolla con ordine avvolto da un lembo di decorosa malinconia.

Ai concerti di Vasco, si capisce, è tutta un’altra musica. Il popolo del budellone è una pura somma di individui. Di establishment neanche l’ombra. Quella che viene qui è la società italiana destrutturata, atomizzata, plasmata dal consumo e dalla vita in estemporanea. Forse l’unico elemento che hanno in comune i fan del Blasco è la perdita, avvenuta chissà quando, di qualsiasi fede. E forse di qualsiasi fiducia o ipotesi sulla collettività. Vasco Rossi termina il concerto stravolto, barcollando per la fatica. È una vita che interpreta se stesso. Si ritira nel backstage, si asciuga il volto, apre un barattolo di birra, accende una Lucky Strike.

Di tutti quei suoni, di quelle percussioni, delle immagini sui megaschermi, non rimane nulla. O per meglio dire: sul prato, e nelle strade attigue allo stadio, mentre i vascorossiani smammano, qualcosa rimane: ed è una quantità di lattine, rifiuti, cartacce. La brezza notturna ne solleva qualcuna. Si sente qua e là il rumore di tanti motorini d’avviamento. Fra poco, chi più sconvolto, chi meno, saranno tutti in macchina, un flusso continuo sulla statale e sulla tangenziale, con una cassetta di Vasco nel registratore, ognuno in fondo perso nel suo viaggio e con l’idea che la vita si condensa e ha forse un senso soltanto nella suggestione popolare e urlata di certe notti.