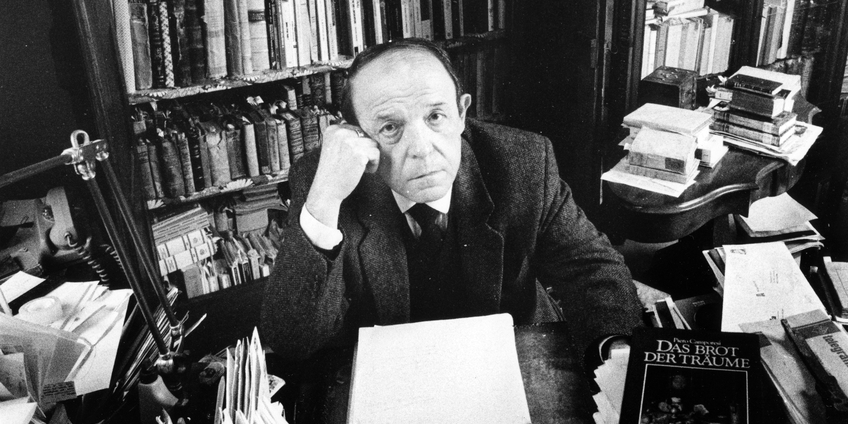

A vent’anni dalla scomparsa di Piero Camporesi, storico e antropologo forlivese, restano fondamentali le sue indagini intorno ai sensi, ai desideri e agli appetiti dell’umanità. Lo ricordiamo con una parte del testo con cui presentava la sua edizione critica del celebre manuale di cucina dell’Artusi.

La lettura di Ivano Marescotti, registrata il 16 giugno 2016 nella Biblioteca comunale di Forlimpopoli, proviene dalla rassegna “Voci d’autore”, organizzata dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna.

[…]

Si è calcolato che «negli anni dell’unificazione nazionale, gli italofoni, lungi dal rappresentare la totalità dei cittadini, erano poco piu di seicentomila su una popolazione che aveva superato i 25 milioni di individui: a mala pena, dunque, il 2,5% della popolazione, cioè una percentuale di poco superiore a quella di coloro che allora e poi nelle statistiche ufficiali venivano designati come “alloglotti”. Se nel 1861 al toscano Bandi pareva “africanissimo” il dialetto siciliano, qualche anno prima i fratelli Visconti Venosta, durante un loro viaggio nel Regno borbonico, quando parlavano italiano venivano scambiati per inglesi; e se… i maestri del Piemonte e della Lombardia non riuscivano a comunicare con i loro alunni parlando italiano, ancora venti o trent’anni più tardi, gli emigranti italiani negli Stati Uniti d’America, giungendo da diverse regioni della penisola e costretti a venire a contatto reciproco, per superare la barriera delle diversità dialettali preferivano ricorrere a un rozzo gergo anglicizzante, che a mala pena cominciavano a conoscere, piuttosto che a quella lingua la quale, sulla carta delle statistiche e dei manuali di linguistica, era la loro lingua nazionale». Non è perciò azzardato supporre che qualche decennio dopo il panorama fosse rimasto sostanzialmente identico (la legge Coppino per l’istruzione elementare obbligatoria, del resto largamente evasa, è solo del 1879).

La Scienza in cucina, oltre ad essere quel delizioso ricettario che tutti, almeno di nome, conoscono, punto fermo della tradizione cucinaria italiana, perfetto manuale di alimentazione saporita e, insieme, equilibrata, svolse anche, in modo discreto, sotterraneo, impalpabile, il civilissimo compito di unire e amalgamare, in cucina prima e poi, a livello d’inconscio collettivo, nelle pieghe insondate della coscienza popolare, l’eterogenea accozzaglia delle genti, che solo formalmente si dichiaravano italiane. In quei tempi in cui i mass media erano ben lontani dal far sentire la loro irresistibile azione (solo D’Annunzio stava mettendo in pratica le tecniche della manipolazione delle masse), l’arguto libretto tosco-romagnolo dell’amabile banchiere di Piazza d’Azeglio (tutta Italia ne conosceva l’indirizzo perché il volume poteva essere richiesto personalmente all’autore) s’insinuò bonario e sornione in moltissime case di tutte le regioni del paese.

Mai occulta persuasione fu più semplice e umana, mai prodotto in vendita conobbe un livello tanto elevato di buon gusto, cultura, civile divulgazione. Le varie cucine regionali italiane vi conobbero un accorto dosaggio e quindi un rilancio su scala nazionale: fu estratto da esse non diciamo il meglio, ma quanto poteva essere confezionato per il gusto comune senza eccessive ripugnanze campanilistiche, quanto poteva arrivare alla tavola dell’italiano medio, tenuto presente il potere d’acquisto della famiglia medio-borghese. Dapprima esiguo, poi gradualmente ascendente, il successo editoriale divenne in seguito travolgente; le edizioni si susseguirono vertiginose in progressione geometrica. E così un numero considerevole di italiani si trovarono uniti a tavola, mangiando gli stessi piatti e gustando le stesse vivande. Indubbiamente la diffusione fu soprattutto alacre fra la borghesia, anzi il manuale fu soprattutto borghese e il successo, si potrebbe dire, classista.

I contadini veneti continuarono a mangiare la polenta di sempre e i braccianti del Sud le olive, le fave e i pomodori senza accorgersi che sulle tavole degli altri italiani le cose stavano cambiando. Ma poi la fetta della torta venne spartita fra un numero sempre più grande di italiani a mano a mano che il potere d’acquisto della società nazionale aumentava e oggi (1970) la polenta e le fave sono relegate a curiosità snobistica di gente che, se mai, è sazia del solito piatto di minestra (artusiana) e del solito secondo.

[…]

L’iniziazione ai misteri dell’Artusi incomincia con la lettura critica del complicato frontespizio, irto di formule, proverbi, slogan, messaggi programmatici; il titolo stesso si snoda in due segmenti che possono diventare tre: La Scienza in cucina, L’Arte di mangiar bene, Manuale pratico per le famiglie. Dove la scienza, attraverso la mediazione dell’arte diventa pratica, componendosi così quel triangolo cucinario di cultura, invenzione ed esperienza che trova l’identico corrispettivo nell’altro triangolo i cui vertici sono dati da igiene (scienza), economia (pratica), buon gusto (arte).

Dal punto di vista della semantica storica la proposizione scienza in cucina costituisce un impegno programmatico di significato positivistico proprio di un tempo di diffuso scientismo: è il linguaggio della pubblicistica culturale di quegli anni che non si sottrae al fascino del positivo scientifico. Il secondo segmento del titolo (L’Arte di mangiar bene) che tempera il rigore scientista del primo, riproponendo la cucina come invenzione, estro, fantasia, s’inserisce nella tradizione cucinaria italiana perché è estratto dall’Arte di ben cucinare del bolognese Bartolomeo Stefani, cuoco del duca di Mantova; un trattatista medio-barocco che, «cuoco di baldacchino », non è insensibile ai problemi della cucina corrente, del «vitto ordinario» e della «spesa», fino al punto da delineare tabelle di costi delle vettovaglie.

[…]

Il manuale artusiano, gremito di aneddoti, facezie, bozzetti, considerazioni estravaganti, storielle, amenità varie, può leggersi come una lunga causerie farcita di ricette, una specie di romanzo della cucina (causa non ultima dell’immensa fortuna che lo accompagna da tanti anni); ma anche come un serbatoio di notizie e osservazioni naturalistiche, scientifiche, dietetiche, igieniche, per cui quando la massaia o il cuoco lo aprono, si trasformano in curiosi lettori e avvertono il fascino accattivante e nobilitante che si sprigiona da quelle pagine varie e imprevedibili. Per molte persone di casa ha rappresentato l’unica lettura della vita, l’unica escursione nell’orto della scienza e della letteratura, una timida presa di contatto con ciò che brucia oltre i fornelli nel grande universo del sapere.

[…]

Pellegrino Artusi […] non possiede la disinvolta superiorità del gentiluomo francese ma la cordiale bonomia del borghese italiano e l’incorreggibile vizio (o virtù) della didattica spicciola, dell’insegnamento a tutti i livelli e in tutte le occasioni, secondo il modello del buon cittadino che ha il dovere di insegnare agli altri ciò che non sanno. Letterato innamorato di Giusti e del suo sano moralismo patriottico, ammiratore della lingua fiorentina fino al conservatorismo antiquario […], dilettante di storia naturale (si conservano ancora appunti dei suoi studi zoologici), amico di Enrico Hillyer Giglioli, professore di storia naturale all’Università di Firenze e direttore del Museo zoologico di quella città, socio e consigliere della Società italiana di antropologia, amico di Lorenzo Stecchetti e di Paolo Mantegazza, in confidente e rispettoso rapporto con Renato Fucini, frequentatore della migliore società fiorentina e anglo-fiorentina, non perde occasione per fare del suo manuale una piccola enciclopedia spicciola in un tosco-fiorentino già ai suoi tempi passato di moda e perciò leggermente irreale, perseguito con l’accanimento di chi voleva liberarsi della barbarie linguistica romagnola che lo accompagnava come il peccato originale.

Talvolta, preso dalla verve didascalica, dimentica perfino le ricette: è il caso del «Pavone» ([ricetta numero] 550) che gli serve come pretesto per una breve dissertazione erudita condita con le briciole del gigantesco, stupefacente Convito dei sapienti di Ateneo, e con le sobrie indicazioni delle Historie naturali del Pisanelli: «Alessandro Magno pose grandissima pena a chi ammazzava un Pavone. Il primo che ponesse il Pavone nelle tavole per cibo fu Quinto Hortensio Oratore Romano, uomo deditissimo alla gola»; e Artusi, costruendo da novellista la favola del pavone: «Quando Alessandro il Macedone, invasa l’Asia Minore, vide questi uccelli per la prima volta dicesi rimanesse così colpito dalla loro bellezza da interdire con severe pene di ucciderli… trasportati a Roma sulla decadenza della repubblica, il primo a cibarsene fu Quinto Ortensio l’oratore…».

La stessa aria di favola nella storia mitologica (più che ricetta) della «Gallina di Faraone»: «Questo gallinaceo originario della Numidia, quindi erroneamente chiamato gallina d’India, era presso gli antichi il simbolo dell’amor fraterno. Meleagro, re di Calidone, essendo venuto a morte, le sorelle lo piansero tanto che furono da Diana trasformate in galline di faraone». Poi la sterzata verso la scienza: «La Numida meleagris, che è la specie domestica…», in un impasto di zoologia esatta e di mitologia fantastica al solito appoggiata sull’autorità di Ateneo e affidata alla mediazione del Pisanelli: «Furono questi uccelli condotti di Numidia, e non d’India… Sono detti dai Greci Meleagrides, perché fingono i poeti, che le sorelle di Meleagro fussero convertite in questi animali». Certo nel Pisanelli manca l’esclamazione toscanina (forse ironica): «Povere bestie, tanto belline!».

Altrove l’enciclopedista umbertino è rigorosamente scientifico, e anche succinto, come quando descrive il «Tacchino» ([ricetta numero] 549), o il «Fegato di maiale fritto» (173); ma talvolta gli capita, come nel caso dell’«Anguilla» (490) e dello «Storione» (479), di distendersi per due pagine in notazioni varie di scienza senza dare alcuna ricetta. Più sorprendente ancora la ricetta della «Crema alla francese» (688). Si apre il libro, si trova la ricetta e s’incomincia a leggere: «Eravamo nella stagione in cui i cefali delle Valli di Comacchio sono ottimi in gratella, col succo di melagrana, e nella quale i variopinti e canori augelli, come direbbe un poeta, cacciati dai primi freddi attraversano le nostre campagne in cerca di clima più mite, ed innocenti quali sono, povere bestioline, si lasciano cogliere alle tante insidie e infilare nello spiedo…»; a questo punto ci si ferma, si pensa a un qualche errore d’impaginazione tanto la cosa pare improbabile; oppure si è presi dallo stordimento leggero del nonsense, si suppone una allucinazione: ma tutto è rigorosamente vero: cefali. Soltanto alla fine salta fuori, come da una scatola cinese, la crema alla francese. Prestidigitazioni e stravaganze del vecchietto fiorentino […] che non sa resistere alla tentazione di un andante georgico.

[…]

Però, pagato il tributo alla scienza e alla cultura, la macchina narrativa si rimette in movimento con un susseguirsi di aneddoti (per esempio, Carlino e i cappelletti), divagazioni, schizzi di macchiette (Don Pomodoro; il conte di Romagna), abbozzi di ritratti (Felice Orsini, ovvero a tavola col terrorista, con quell’irresistibile «Ritorniamo a bomba»), accostamenti insoliti («… la Sacra Scrittura dice che Giosuè fermò il sole e non la terra e noi si fa lo stesso quando si parla di polli…»), ricette a scatola cinese (la porchetta inserita nella ricetta della torta di patate), inserti imprevisti (le balie di campagna che spuntano dal cosciotto di castrato in cazzaruola), incisi bizzarri («… la bietola che, mi pare [nel risotto nero colle seppie alla fiorentina] ci stia come il pancotto nel credo»), eleganti notazioni di storia della cucina, delicate osservazioni sulle rose oppure versi che arrivano inaspettati e sconcertanti. Artusi è l’uomo che, nel momento di dare la ricetta della «Lingua alla scarlatta» tira fuori impassibile un lacerto omerico ricavandone effetti grotteschi e surreali: «Dovendovi parlar di lingua, mi son venuti alla memoria certi versi del Leopardi:

Il cor di tutte

Cose alfin sente sazietà, del sonno,

Della danza, del canto e dell’amore,

Piacer più cari che il parlar di lingua,

Ma sazietà di lingua il cor non sente».

Ma è anche l’uomo che, al momento opportuno, mentre disquisisce dottamente sul «Caffè», cava dalla tasca un pugno di versi di Giuseppe Parini, poi di Francesco Redi ed infine della Sposa persiana di Goldoni. Fra gli italiani è l’unico classico moderno della tavola capace di citare Confucio e Beniamino Franklin, Machiavelli e Mathusalemme, Linneo e Caterina de’ Medici, imperturbabile, sorridente, olimpico, ragionevolmente epicureo e sinceramente scettico, «incredulo per natura».

Tutto ciò spiega la capacità di unificare i pubblici più eterogenei, la straordinaria fortuna della sua opera, forse il maggior successo editoriale italiano di tutti i tempi, l’attrazione complessa e leggermente ambigua esercitata da queste confessioni di un buongustaio italiano nonagenario, dall’aria bonaria di vecchio zio gourmand che sa saggiamente consigliare, con discrezione, a mezza voce; il fascino di un «manuale» appetitoso e stimolante alla portata di tutti, il piacere della tavola reso concreto, coerente, accessibile: la cucina dei «signori» divulgata e democratizzata. Perché cibarsi di quei piatti, valeva appropriarsene, possedere, attraverso la fruizione e la digestione di quei cibi, l’illusione di appartenere a un mondo privilegiato: è lo spirito piccolo-borghese della belle époque che tenta l’arrampicata verso le classi superiori entrando dalla porta della cucina.

————————————————-

Per vedere e ascoltare la lettura integrale: “Voci d’autore 2016” / Ivano Marescotti legge Piero Camporesi

Su RadioEmiliaRomagna si possono leggere e ascoltare anche i testi di Piero Camporesi tratti dal volume “Il governo del corpo” (Milano, Garzanti, 1995):

-“Gli ultimi giorni di Ludovico Antonio Muratori”

– “Sigari e belle mulatte”

– “Il Postinferno”

– “Quando Muratori sognava un bagno“